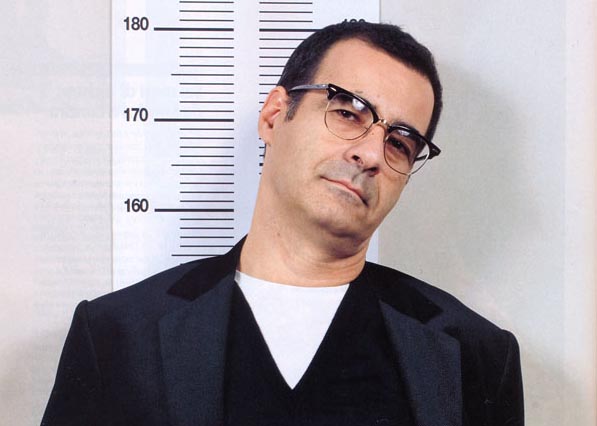

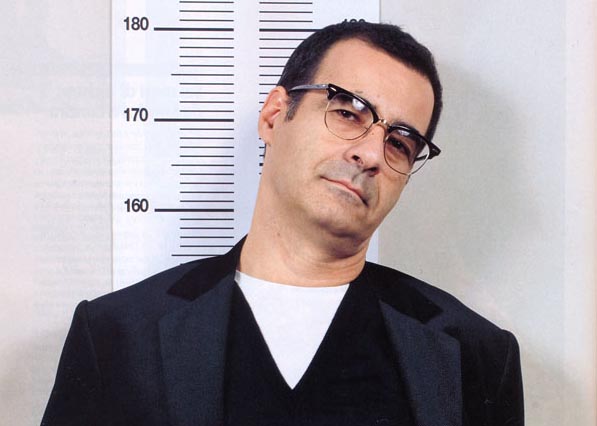

È da un po’ che

Luca Beatrice se la prende con i critici più bravi di lui, per questo o quel motivo, purché siano di sinistra (d’altronde deve pure saldare i debiti intellettuali con Bondi che l’ha chiamato alla Biennale, no?). Uno dei suoi bersagli preferiti è

Germano Celant, contro cui ha scritto spesso,

recentemente anche su il Giornale. In sostanza, spiega Beatrice, gli artisti dell’Arte Povera ed il critico che ha teorizzato il movimento agiscono come una vera e propria lobby che “ha costituito una rete invalicabile di protezioni che nessuno è in grado di scalfire […] e ha goduto della connivenza politica grazie all’abilità del curatore sia di rispolverare quei termini populisti che un tempo solleticavano i radical chic, sia quei capitalisti così disprezzati ma che hanno permesso all’Arte Povera di fare il bello e il cattivo tempo”. La tesi è affascinante e non è priva a tratti di verosimiglianza, dato che Celant & co. appartengono in qualche modo ad una casta – su questo ha ragione -, ma Beatrice tace il fatto che la posizione di prestigio dei poveristi è maturata sul campo e con la qualità dei lavori e della critica, e non è certo frutto della solita cricca di furbetti di sinistra. Altrimenti, come lui stesso ammette, come sarebbe possibile che “il sistema globale concordi nel ritenerla l’unica proposta italiana internazionalmente valida dopo il Futurismo”? (E comunque, caro Luca, ogni tanto confronta un testo scritto da Celant con uno magari di quelli che fai te, ok?)

Beatrice poi sbanda palesemente e paurosamente arrivando a dire che “l’Arte Povera ha impedito all’arte italiana di crescere producendo una serie di cloni fuori tempo che non ha alcuna possibilità di successo”, e che la sua supremazia “ha cancellato qualsiasi altro linguaggio e forma”. Le affermazioni sono palesemente disoneste, ma, suppongo, devono evidentemente dischiudere le porte di qualche ministero o i portoni di qualche assessorato (magari in Piemonte, se l’attuale giunta non fosse confermata).

Dispiace invece che rimanga affondato in questo accumulo di fesserie un’osservazione importante in merito al grande progetto multimuseale (e multimilionario) dell’anno prossimo dedicato all’arte povera. Era davvero necessario? Ci sono istanze critiche, estetiche, filosofiche sul movimento che hanno necessità di essere ancora eviscerate? E poi, in fin dei conti, gli artisti che appartengono al movimento non godono comunque di una prestigiosa copertura espositiva nel nostro Paese? Non era meglio pensare a qualcosa di nuovo per questa Italia sempre più vecchia ed intellettualmente sempre più puttana?

La prima impressione è sconsolante. Una fiera piccola, con pochi espositori, ma non per estrema selezione bensì perché è stata letteralmente disertata dai galleristi. E poi il pubblico che, nemmeno domenica, c’è stato: nei corridoi si poteva giocare a calcio. Che dire delle opere esposte se nemmeno i pezzi da novanta hanno brillato? Anzi, c’erano lavori di una mediocrità lancinante. Il risultato è stato una fiera è inguardabile. E ci dispiace, ma questa fiera dà l’impressione che nemmeno gli attori che vi hanno partecipato credano più a questa recita.

La prima impressione è sconsolante. Una fiera piccola, con pochi espositori, ma non per estrema selezione bensì perché è stata letteralmente disertata dai galleristi. E poi il pubblico che, nemmeno domenica, c’è stato: nei corridoi si poteva giocare a calcio. Che dire delle opere esposte se nemmeno i pezzi da novanta hanno brillato? Anzi, c’erano lavori di una mediocrità lancinante. Il risultato è stato una fiera è inguardabile. E ci dispiace, ma questa fiera dà l’impressione che nemmeno gli attori che vi hanno partecipato credano più a questa recita.