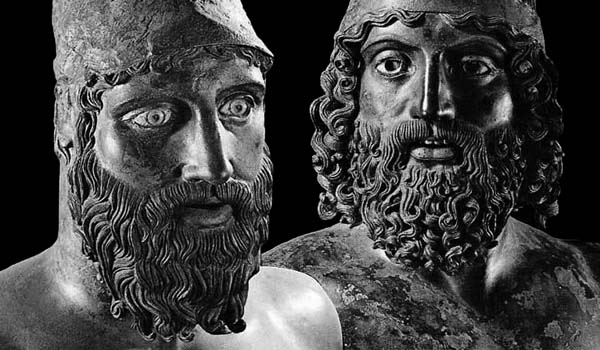

“I Bronzi di Riace non si muovono”. Questa in sintesi la risposta di Simonetta Bonomi, Soprintendete di Reggio Calabria, alla proposta di Mario Resca di portarli in giro (per il mondo? per l’Europa?) per farne degli strumenti di promozione del nostro territorio. Il Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio aveva spiegato come le due opere fossero nel museo “a prendere la polvere”, mentre in realtà sono in restauro, come si può vedere qui (restauro che può essere seguito anche dai visitatori).

Se quella di Resca pare una boutade (la media di visitatori al Museo Archeologico di Reggio dove sono ospitati è negli ultimi anni poco sotto le 130mila persone l’anno, a quanto si legge nel sito dei musei calabresi), è vero però che una gestione più manageriale e meno conservatrice dei musei gioverebbe. “Spesso le opere vengono richieste in prestito solo per fare eventi mediatici senza alcun progetto scientifico”, questo il pensiero dei Soprintendenti. Ma è pure vero che senza spettacolo non si mangia, e che una circuitazione delle opere che non hanno problemi di conservazione gioverebbe a tutti.

L’idea di base su cui ci si scontra è se il patrimonio artistico possa o meno essere utilizzato per generare profitti grazie alle leve di marketing e comunicazione. Io, candidamente, sono favorevolissimo. Il che non vuol dire di portare Raffaello alle sagre, ma pensare che il patrimonio sia una cosa disponibile e non un valore indisponibile e solo da custodire.

Sottrarsi all’aspetto mediatico anziché sfruttarne le potenzialità, nell’arte come in altri settori, è solo nocivo. E infatti la risposta giusta della Soprintendente di Reggio sarebbe dovuta essere: “ma perché non facciamo una mostra, con prestiti importanti da altri musei, a Reggio Calabria, così valorizziamo la collezione e i nostri tesori? Sarei felicissima se il dott.Resca ci desse una mano a trovasse i fondi necessari”.

Ma invece la Bonomi è caduta nella provocazione. Così siamo presi tra gli opposti massimalismi di chi essenzialmente vuole custodire e di chi invece pensa solo al marketing, senza capire che una terza via è possibile (Louvre dove sei?). E ci converrebbe davvero.

Un’inchiesta uscita ieri su Repubblica spiegava come oltre metà dei visitatori dei musei italiani nel 2010 non abbiano pagato il biglietto (il 54.8%). Sono essenzialmente anziani over 65, ragazzi non ancora 18enni, giornalisti e portatori di handicap; poi ci sono le persone che approfittano delle giornate gratuite che promosse dal Mibac e da altri enti per avvicinare le persone al nostro patrimonio. Una situazione definita “sconcertante”, cui ad esempio Gianfranco Cerasoli (segretario Uil per i Beni Culturali), propone di trovare rimedio facendo pagare un euro ai 17.7milioni di scrocconi. Ovviamente contrarie le associazioni di consumatori per intuibili motivi.

Un’inchiesta uscita ieri su Repubblica spiegava come oltre metà dei visitatori dei musei italiani nel 2010 non abbiano pagato il biglietto (il 54.8%). Sono essenzialmente anziani over 65, ragazzi non ancora 18enni, giornalisti e portatori di handicap; poi ci sono le persone che approfittano delle giornate gratuite che promosse dal Mibac e da altri enti per avvicinare le persone al nostro patrimonio. Una situazione definita “sconcertante”, cui ad esempio Gianfranco Cerasoli (segretario Uil per i Beni Culturali), propone di trovare rimedio facendo pagare un euro ai 17.7milioni di scrocconi. Ovviamente contrarie le associazioni di consumatori per intuibili motivi. Ancora parole sulla Biennale, alle molte già dette, da parte del neosoprintendente di Venezia Vittorio Sgarbi nonché commissario dell’italico padiglione. Parola d’ordine mischiare: esporre gli artisti antichi all’Asenale e i nuovi nei musei veneziani. E poi mettere in luce i mille legami tra antico e moderno.

Ancora parole sulla Biennale, alle molte già dette, da parte del neosoprintendente di Venezia Vittorio Sgarbi nonché commissario dell’italico padiglione. Parola d’ordine mischiare: esporre gli artisti antichi all’Asenale e i nuovi nei musei veneziani. E poi mettere in luce i mille legami tra antico e moderno. “La libertà dei cittadini è del tutto impossibile per la semplice ragione che le persone [in Italia] che hanno i necessari requisiti morali e intellettuali sono poche”. Ditemi che non è vero?

“La libertà dei cittadini è del tutto impossibile per la semplice ragione che le persone [in Italia] che hanno i necessari requisiti morali e intellettuali sono poche”. Ditemi che non è vero? In una recente dichiarazione, il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha suggerito come costruire “in alto”, oltre quel vincolo ideale posto dalla cupola di San Pietro, possa essere una nuova strada per evitare che vengano deturpate altre zone periferiche della capitale. Costruire verticalmente – questo è il concetto – può arginare il proliferare orizzontale della città.

In una recente dichiarazione, il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha suggerito come costruire “in alto”, oltre quel vincolo ideale posto dalla cupola di San Pietro, possa essere una nuova strada per evitare che vengano deturpate altre zone periferiche della capitale. Costruire verticalmente – questo è il concetto – può arginare il proliferare orizzontale della città.

Poco importa che ci fossero i direttori museo, i curatori international, gli artisti che fanno numeri alle aste – come Cattelan – e tutto l’ambaradan schierato del mondo dell’arte più ricco (sia detto con molta invidia da parte del sottoscritto). La mostra di Paul McCarthy organizzata dalla Fondazione Trussardi in centro a Milano ha qualcosa di eccezionale. La sede (un palazzo in restauro), l’artista, che alla fine è forse anche stancante e barocco, con il suo linguaggio bulimico che genera un ipertrofico e paratattico casino.

Poco importa che ci fossero i direttori museo, i curatori international, gli artisti che fanno numeri alle aste – come Cattelan – e tutto l’ambaradan schierato del mondo dell’arte più ricco (sia detto con molta invidia da parte del sottoscritto). La mostra di Paul McCarthy organizzata dalla Fondazione Trussardi in centro a Milano ha qualcosa di eccezionale. La sede (un palazzo in restauro), l’artista, che alla fine è forse anche stancante e barocco, con il suo linguaggio bulimico che genera un ipertrofico e paratattico casino.