Fare uno studio visit – è un’opinione del tutto personale – è una delle cose più interessanti ed eccitanti del mestiere. Vedere il luogo e l’ordine/disordine, sentire il sudore, guardare l’approccio al lavoro, la scelta delle dimensioni, degli strumenti, la fisicità o la leggerezza delle modalità di lavoro, sono tutti strumenti di comprensione ineludibili per chiunque voglia capire come pensa e agisce un artista. Ovviamente non per tutti è così, poiché molto spesso capita di incontrare giovani artisti concettuali che hanno più disegni ed idee sul computer che opere.

Se il curatore lavora a distanza (a vicinanza telematica, per dire il vero) a mio avviso prediligerà frequentemente opere che funzionino senza fisicità, per le quali la visione retinica non è così importante, ma – al contrario – la logica ed il pensiero hanno la forza maggiore. Ci sono infatti opere che funzionano per idee ed opere che funzionano se c’è qualcuno che le guarda dal vero, in forma consapevole.

Vuoi vedere che è per questo aspetto di distanza che i pigri curatori italiani snobbano lavori che debbono essere visti (come spesso capita con la pittura) a favore di altri che possono essere capiti e raccontati in forma scritta, di immagine riprodotta, e di idea trasmissibile e raccontabile?

Stavo riordinando i cataloghi degli ultimi mesi e mi sono trovato tra le mani la curatissima pubblicazione che ha corredato la personale di Sergio Scabar presso l’Ospedale dei Battuti di San Vito al Tagliamento (potete leggere

Stavo riordinando i cataloghi degli ultimi mesi e mi sono trovato tra le mani la curatissima pubblicazione che ha corredato la personale di Sergio Scabar presso l’Ospedale dei Battuti di San Vito al Tagliamento (potete leggere  Pregiudizi di ogni tipo sono quelli che molta della critica progressista e à la page del nostro paese ha nei confronti della pittura. La cosa si vede, oltre che nelle mostre in molti negli spazi pubblici, dalla costante assenza del medium nelle gallerie considerate portatrici della ricerca più innovativa, di quelle più ambite e snob.

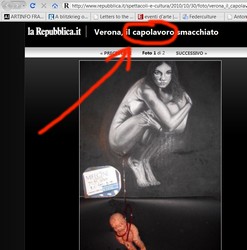

Pregiudizi di ogni tipo sono quelli che molta della critica progressista e à la page del nostro paese ha nei confronti della pittura. La cosa si vede, oltre che nelle mostre in molti negli spazi pubblici, dalla costante assenza del medium nelle gallerie considerate portatrici della ricerca più innovativa, di quelle più ambite e snob. Sconcertante è la leggerezza con cui i quotidiani italiani trattano di arte contemporanea, usando parole a sproposito, al di fuori di qualsiasi logica di buon senso. Questa volta èRepubblica.it a sorprenderci, nella classica colonnina cazzabubbole della homepage sulla sinistra, il refugium peccatorum dell’utente in cerca di distrazione (spazio in cui tra l’altro mi è capitato di vedere artisti sconosciuti al grande pubblico ma di sicuro interesse come Chris Gilmour). Qui ieri campeggiava un link dal titolo, molto promettente, “il capolavoro lavato via”. Non riesco a capire di cosa si tratta, immagino un’istallazione di John Bock pulita con la candeggina o

Sconcertante è la leggerezza con cui i quotidiani italiani trattano di arte contemporanea, usando parole a sproposito, al di fuori di qualsiasi logica di buon senso. Questa volta èRepubblica.it a sorprenderci, nella classica colonnina cazzabubbole della homepage sulla sinistra, il refugium peccatorum dell’utente in cerca di distrazione (spazio in cui tra l’altro mi è capitato di vedere artisti sconosciuti al grande pubblico ma di sicuro interesse come Chris Gilmour). Qui ieri campeggiava un link dal titolo, molto promettente, “il capolavoro lavato via”. Non riesco a capire di cosa si tratta, immagino un’istallazione di John Bock pulita con la candeggina o  ardia stanno riscoprendo negli ultimi quattro-cinque anni, come ad esempio è capitato con il grande Jiri Kovanda: insomma è à la page, ma si compra abbastanza bene poiché i collezionisti ancora non ci hanno messo troppo gli occhi (che strano destino, la storiografia conta tantissimo, ma in arte è possibile correggersi dato che le opere non necessariamente spariscono).

ardia stanno riscoprendo negli ultimi quattro-cinque anni, come ad esempio è capitato con il grande Jiri Kovanda: insomma è à la page, ma si compra abbastanza bene poiché i collezionisti ancora non ci hanno messo troppo gli occhi (che strano destino, la storiografia conta tantissimo, ma in arte è possibile correggersi dato che le opere non necessariamente spariscono). Povero Giulio Tremonti. Ho molta pena per lui. Non gli è bastato avere l’erre moscia da primo della classe, la boccuccia da saputello e la proverbiale capacità di previsione sull’andamento dell’economia di cui ci ha dato esempio superlativo Corrado Guzzanti (se non avete mai visto guardate

Povero Giulio Tremonti. Ho molta pena per lui. Non gli è bastato avere l’erre moscia da primo della classe, la boccuccia da saputello e la proverbiale capacità di previsione sull’andamento dell’economia di cui ci ha dato esempio superlativo Corrado Guzzanti (se non avete mai visto guardate